インタビュー

特性で勝てる組織へ。 ─“変えられない個”を成果に変えるHRとROI戦略

2025.03.23

~発達特性を踏まえた強み・弱みの“真”の可視化~

データドリブンの人事/適性診断が普及する裏側で

就職活動や企業の人事戦略の中で、「適性診断」は欠かせないツールになりつつあります。SPI、性格検査、MBTI、ストレングスファインダー…多くの人が一度は受けたことがあるでしょう。

しかしその一方で、**「部下のこの適性診断結果って当たってる?(パフォーマンスや課題感とずれているから本人の過信を助長しているような・・・)」

「これで人の可能性を決めつけてない?」**という声も聞こえてきます。

AI時代に求められる「自分理解」とは?

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、ホワイトカラー業務の大部分が自動化の波にさらされています。この「AI時代」において、唯一無二の価値を発揮するのが、「自分自身の強みを正確に理解し、それを仕事に活かす力」です。

とくに発達障害や発達特性を持つビジネスパーソンにとっては、「自己理解=最大の武器」。それを支援するツールとして注目されているのが「適性検査」や「能力診断」です。

なぜ今「適性検査/能力診断」なのか?

時代の変化に伴う「個性」の価値上昇

かつては「みんなと同じ」が良し、皆で100点を目指し、ダメなところは減点とされました。

しかし、今は違います。AIに代替できないのは、「個人の強み」や「創造性」。

特に**発達特性(※1)**を持つ人は、ある領域では突出した能力を発揮します。

自己流では限界がある

自分のことは意外と見えないもの。

適性検査や能力診断は、医学的観点や脳や行動特性により、自己理解の精度を高めてくれます。

本記事では、適性診断の問題点と正しい活用法、そして発達特性(特にASD)との関連を踏まえ、**自己と組織の未来をよりよくするための“本当の自己理解”**について考察します。

⚠一般的な 適性診断の問題点

① 状況や文脈に左右される

多くの適性診断は「今の気分」「受験時の状況」に強く影響を受けます。たとえば、前日に上司と口論した人が「チームプレーが苦手」と評価される可能性も。

➡ 一時的な状態と本質的な気質は分けて考える必要があります。

② 本人の“意図的回答”が入りやすい

診断を受ける人が「こう見られたい」「内定が欲しい」などの思惑で答えることで、結果が実像と乖離してしまうケースがあります。

➡“意識ベース ”ではなく“行動データ”“真の自己理解”に基づく活用が重要

③ 発達特性/強固な特性の極端さやぶれの考慮が浅い

特にASDやADHDなどの発達特性を持つ人は特に、パフォーマンスの表出が気分や興味関心でかなり差があり、また苦手な部分を強い得意分野で補えるほど能力が高い場合もあります。

よって、一般的な診断フォーマットでは誤解を招くことが多いです。

※同じ人でも医療機関によって異なる診断が下り、向き合うべき課題が放置されたり、良い部分を伸ばすきっかけにならなかったケースもいくつも見てきました。

-

ASD傾向のある人:共感性や協調性のスコアが低く出やすいが、実際には他者貢献意識が強い場合もある

-

ADHD傾向の人:衝動性や集中力の問題で「落ち着きがない」とされがちだが、創造性に秀でている場合が多い

➡ 定型発達(=一般的な脳の特性)を基準とした評価軸では“本来の強みと課題”を見逃してしまう。

このように、診断結果だけで人材を判断すると、本来の強みや可能性を見落とすリスクがあります。

自分や組織を最速で成長させるには、意識ベースのデータだけでなく、行動データや特性・背景といった文脈情報を組み合わせて分析することが重要です。

“突き抜け人材”を活かせないのは、診断と戦略の不在

今、日本が抱える最大のジレンマは、「才能はあるのに人やチームの成長が遅い」ということです。特にシリーズA〜B段階の成長企業では、創業フェーズの突破力に長けたリーダーは多いものの、組織設計や中長期視点の仕組みづくりに強い人材とのバランスが極端に崩れているケースが多数見られます。

短期的な成果は出せるが、サステナブルな成長につながらない。この構造課題の背景には、“人材特性”を見抜く仕組みが未整備であることが挙げられます。

“特性”が見えることが、最大の競争優位になる

特性とは弱みではなく、扱い方次第で爆発的な力になります。AIやデータ活用が進む今こそ、リーダーは「感覚ではなく、証拠で人を見る」視点を持つべきです。

それが突き抜け起業家を育て、個性ある仲間を支え、賢い投資判断を可能にする──スタートアップの未来における、最も大きな勝ち筋の一つです。

適性を見るための観点

また、ASDやADHDなどの発達特性を理解し、それぞれの個性や強みを活かす視点も欠かせません。意識・行動・特性という複数のレイヤーを意識して情報を扱うことで、より適切な配置や支援、チーム設計が可能となり、結果として組織全体のパフォーマンス向上につながります。

“特性”は、よくあるタイプ分け診断ではだめな理由

「この人は〇〇タイプ」「自分は△△型」といった単純なタイプ分けでは、

人の本質も、組織の構造課題も見抜けないばかりか、ミスリードしています。

なぜなら、人は誰でも複数の資質を持ち、それぞれの“強弱”が興味対象や状況によって全く違うからです。

特に発達特性のある人はそれが極端でブレ幅が大きいし、何が出来ることが必要なのかを明らかにしないと意味がないのです。

自己洗脳や演技でブチ切れられる人は「感情的」?

例えば、自己洗脳出来て、「ここは本気で怒ることが必要だ」と判断して、怒りなど自分の感情表出さえコントロールできる人がいます。

彼らはその真意がわからない人から見たら感情的ですが、感情優位といえるのでしょうか?行動を制御できていれば、それは究極の感情コントロールなのではないでしょうか?従来の診断のように、無理やり「感情より論理」タイプとわけるのは人の本質を見誤ります。

しかも、○○タイプと分かったところで、課題の大きさや機会損失や伸びしろがわからなければ対策が必要なのか、

それにどれだけ労力やお金をかけるべきかも実はわからないまま、なんの改善にもつながらないことも。

だからこそ

✔ それぞれの特性を強弱で客観的に把握すること

✔ 組織として、必要なスコア構成に過不足がないかを把握する

重要なのです。

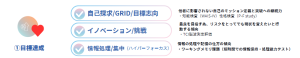

自己探求・俯瞰客観・他者貢献の3要素の概要

① 目標達成へのドライブ力

「自分の内側から湧いてくる想いやビジョンを、形にしていこうとする力」

誰かに言われて動くのではなく、自分の中にある“こうありたい”“こうしたい”という意志を起点に行動する力です。

-

やりたい気持ちの強さ(内的モチベーション)

└ 自分の中から「やりたい」が湧き上がる力。関心があることには強く集中できる。 -

他人の目に左右される度合い(他者依存ブレーキ)

└ 周囲の評価を気にしすぎて自分の行動が止まってしまうことがある。

- 自分なりの目標を描ける

- 失敗やリスクがあっても、挑戦をやめない

- 他人の評価より、自分の納得を大切にする

つまり、“人生を自分でハンドルを握って走る力”が強いという気質です。

これは、ドーパミン(やる気・目標追求)やノルアドレナリン(集中・行動)に関連する脳の特性と結びついています。

② 行動の安定性と自制力

-

感情をコントロールして動ける力(自己調整力)

└ 不安や衝動に流されず、冷静に目的へ向かって行動できるか。 -

やり切る継続力(行動持続力)

└ 一度決めたことを、環境に左右されずにコツコツ続けられる力。

「一歩引いて、全体や自分を冷静に見る力」

感情や場の空気に流されずに、状況を構造的・論理的にとらえ、考える力ともいえます。

- 自分の状態や感情に気づける

- 問題の本質を見抜く視点を持てる

- 冷静に考えて、伝えたり選んだりできる

この気質は、セロトニンやGABAなど、感情や衝動を安定させる神経系の働きとつながっています。

感情の“揺れ”を抑えて、安定した判断や思考ができる能力です。

③ 人を動かす力(巻き込み・扇動系)

定義:他者の感情や状況を読み取り、自らの言動で周囲を巻き込んで行動を促す力

構成要素(2軸)

| 項目名 | わかりやすい表現 | 内容説明(わかりやすく) |

|---|---|---|

| ■共感的影響力 | 相手の心をつかむ力 | 相手の感情を読み、言葉や態度を状況に合わせて調整できる力。信頼や安心感を与えることで周囲が動きやすくなる。 |

| ■発信的巻き込み力(扇動力) | 人を動かす熱量の出し方 | 自分の意思やビジョンを明確に言語化し、周囲の共感や協力を引き出せる力。言葉や行動に影響力が宿るタイプ。 |

「人の気持ちや困りごとに気づき、それを自然に支えようとする力」

感情的に共鳴するだけではなく、実際に“相手のために動ける”という行動的な共感力です。

- 相手の気持ちにすぐ気づける

- 手助けやサポートが自然にできる

- 信頼されやすく、人との関係性を築くのが得意

この気質は、オキシトシン(信頼・絆)やミラーニューロン(共感反応)など、社会的つながりを感じる脳の働きと強く関係しています。

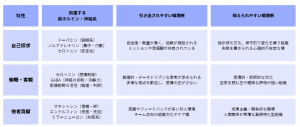

3要素の科学的特性と環境との相性

発達特性ほど強い傾向となると、脳のホルモン、伝達物質の発生や制御の傾向が強くなります。

関連をおおまかに整理すると下記になります。

強固な特性は「後天的に変えにくい」

- 神経伝達物質の分泌傾向や脳構造は遺伝的影響を強く受ける

- 幼少期〜成人期の繰り返しの経験により神経回路が固定化される

- 結果として、「思考・感情・行動の傾向」は自動反応的に定着する

遺伝的要素と20歳までの経験によって形成された強い特性は、後天的に変えられるとしても自分や他者の多くの努力が必要となり、それが投資対効果に見合うのかよく検討する必要があるのです。

スコアで弱み・強みに向き合い、未来を良くする

「あなたは○○タイプ」という一括りでは意味がありません。

大切なのは、自己探求・俯瞰・他者貢献の3要素を数値化して、強さと課題を見ることです。

◆個人にとって:

- 相対スコアを知ることで、自分の“強み”と“課題”を冷静に把握できる

- 強みは活かす方向へ、課題は「補う」「改善する」「頼る」などの選択肢が取れる

- 時間・エネルギー・学習投資の「投資判断」が合理的になる

◆組織にとって:

- 今の人員構成が、将来の事業規模やビジョンに対して適正かどうかが明確になる

- 不足している要素に対して、「採用」「育成」「アサイン設計」の優先順位が立てられる

- 一人ひとりの特性が活かされる設計で、離職率やパフォーマンスが改善する

特性の違いは“優劣”ではない

誰もがすべての特性を持っています。

だからこそ「強みを知り、活かす」「弱みはカバーし合う」――

そんな戦略的な個人・組織運営こそが、これからの時代に求められるアプローチです。

どのような観点で捉えるべきか、詳細を見ていきましょう。

強固な個を作り出す 特性性詳細分類

9つの行動特性と、それに基づく8タイプ分類は下記の記事で解説しています。

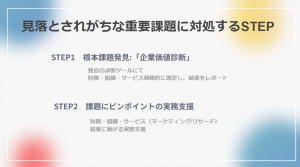

組織改善のサイクルとデータ活用の流れ

STEP1 ベースの整理:情報整理・分類

まず、組織内に点在している人材情報や業務データ(例:評価、スキル、配置履歴、行動ログなど)を収集します。

それらを、「役割別」「スキル群別」「行動傾向別」など、意味ある軸で分類することで、分析に耐えうる情報基盤を作ります。

この段階が不十分だと、以降のすべての判断の精度が下がるため、最も重要な土台です。

STEP2 ターゲット:情報&状態把握

分類された情報をもとに、個人やチームごとの特徴や、業務上の状態を“可視化”します。

例えば、「過集中が出来て個人のパフォーマンスは高いが離脱率が高い人材層」や「スキルはあるが成果につながっていない人材層」など、

人事の取り組みの目標に対して、施策の対象や効果をターゲットごとに浮き彫りにすることで、どこに本質的な課題があるのかを仮説ベースで構造的に捉えられるようになりますね!

STEP3 施策:アクション

把握した課題に対して、仮説を立てながら改善策を実行に移します。この施策は、配置転換・育成プログラム・業務プロセスの見直し・心理的安全性の改善など多岐にわたります。重要なのは「仮説」と「実行」の紐づけです。試しに動かしてみて、結果を見ながら調整していく前提を持ちます。

STEP4 効果:STEP1-3の因果関係紐づけ/影響分析

実施した施策によって、どのような変化が生まれたのかを検証します。

理想は定量的なデータによる比較ですが、困難な場合は主観的・定性的な変化でも構いません。観察、対話、アンケート、定例の振り返りなどを通じて、できるだけフラットに因果関係を捉える姿勢が大切です。施策と成果のつながりを意識することで、次回以降の改善精度が飛躍的に高まります。

各観点の考え方とデータ活用の仕方は

下記の記事で詳細を説明しているので是非こちらもお目通しください。

真の自己理解は、人生と組織の成長エンジン

- 適性診断は万能ではありませんが、“自分を見つめる材料”としては強力なツールです。

- ASDなど発達特性を持つ人も含めて、「どんな特性があるか」を知ることは、“弱みを個性として活かす”ための第一歩。

- 自己理解が深まることで、本人の働きがい、組織の配置戦略、チームの心理的安全性すべてがレベルアップします。

ターゲット別課題分析|リーダー・実務者・投資家が見落とす「特性の力」

私たちが支援したい方はそれぞれ下記です。

ターゲット1:突き抜け起業家とその幹部

-

自分自身やチームの「弱み」が可視化されておらず、採用や育成の方向性がブレる

-

共感性や仕組み化に強い人材が不足しており、短期成果偏重

-

課題が見えても、適切な支援人材や施策に資金を投下する基準がない

この結果、社内では「このままでいいのか」という違和感があっても、打ち手が曖昧なまま成長速度が鈍化していきます。

ターゲット2:クセはあるが努力家のポテンシャル人材

-

既存の診断ツールが抽象的すぎて、納得感や行動変容につながらない

-

自分の強み・弱みがぼんやりしているため、職場やキャリア選択でミスマッチが頻発

-

協働や支援を受ける意思決定ができず、孤立

つまり、非常に有望な人材が、自分を理解しきれず「埋もれてしまう」状況にあります。

ターゲット3:ベンチャー投資家

-

社長・幹部・メンバーのリスク特性や組織構造の歪みに気づけず、炎上や損失の温床に

-

特性分析がなく、判断が属人的で「突き抜け起業家」の投資機会を逃す

-

結果として、才能ある起業家が海外に流出し、日本のユニコーン候補が育ちづらい

“テクノロジー×行動”による統合的アプローチ

多層的診断の導入

行動ベースの精度の高い診断開発は進めていますが、

既存の診断手法に固執せず、以下のような技術を統合して、個々人の特性を精密に可視化を進めています。

-

アイトラッキング:注意の向き方・集中の癖を測定し、意思決定傾向を把握

-

腸内細菌検査:情緒安定性やストレス耐性との関係を探る(脳腸相関)

-

遺伝子検査:神経伝達物質に関連する遺伝的傾向を読み取る

これらを、業務ログやSlack・Notionなどの行動データと掛け合わせることで、「この特性が、実際にパフォーマンスにどう影響しているか?」を明確に示すことが可能です。

組織支援・投資判断への活用

この診断情報を基にした「投資対効果シミュレーション」や、「最適な支援人材の推薦」が可能になります。診断だけで終わらせず、実働レベルで支えるマネジメント層や事業推進人材のプールとつなぐことで、組織改善が加速します。

◆ベータ版無料:あなたと組織の失われた可能性がわかる特性診断◆

あなたご自身やメンバーの組織拡大において必要な特性を可視化し、組織課題のボトルネックを特定し

適切な戦略策定を財務・採用・事業戦略の面から支援します。

発達障害の対策を決めるために最も必要な各特性の度合いが明確になる診断も開発中です。

ご興味ある方はお問い合わせに「診断希望」と一言記載ください。

私達は、あなたご自身やメンバーの特性、良いところも悪いところも可視化し、適切な組織課題のボトルネックを特定し

適切な戦略策定を財務・採用・事業戦略の面から支援します。

発達障害の対策を決めるために最も必要な各特性の度合いが明確になる診断も開発中です。

ご興味ある方はお問い合わせに「診断希望」とご記載ください。

支え合う覚悟

強い自己と他者視点の排除の傾向は、各々の度合いが違うと全く人生の価値観も異なるし、理解はできても共感は難しいことが多いです。

理解は共存だけではなく、別れも誘発します。

どうしても違う価値観・特性と分かった場合は、道を違える判断もあり得るでしょう。

それでも、ともに家族、パートナーシップも含め関係性や組織を作っていく場合はそれ相応の覚悟が必要だと思っています。

大げさなものでも、脅すわけでもなく、非突き抜け人材の方が柔軟性が高い場合、いくらか変わったり最適な対応を取れるとより良い未来が見えると思うのです。

最低限、以下のことを肝に銘じればきっとうまく共存し、良い組織やパートナーシップを築けると思います。

目的達成からの差分は?課題を認識

人それぞれ価値観や目標に対する視点が異なるため、自分の価値観や方法を押し付けることなく、互いの得意領域で役割分担を行うことが望ましいです。

お互いの特性を認め、フラットに合理的に

特定の目標に対する強い献身は、冷たく見えることがあっても、実は利他的な動機に基づくことが多いです。無理に他者を理解しようとするよりも、自分の価値観や目標を大切にし、それに集中することが、健全な関係性構築につながります。かまってちゃん的なアプローチだけはやめておきましょう。

押し付けと過信を捨てる

自己の能力や価値観への過信は、見落としや外損失を生む原因となり得るため、定期的な見直しと客観的な自己評価が重要です。

相手を変えようとは決してしないでください。(強い課題意識がないうちは、コアの価値観や判断基準変わることは難しいです)

判断基準を合わせる。ルールを作る

組織内での判断基準の合意とコミュニケーションの強化は、信頼関係の構築に不可欠です。特に、異なる特性を持つメンバー間での理解促進には、俯瞰思考を持つメンバーのサポートが必要です。適切な基準の設定と共有は、組織の目標達成へ向けての一体感を高めることに寄与します。

ただ無理に自分の特性や価値観を変える必要はありません。変わる勇気を持てたら最高ですが、それまでには、トップを伸ばし、どうすれば最適な役割分担ができるかを自己延長線上の最適解でいいので、ステップとしての判断基準のすり合わせなど無理のない戦略設計を行いましょう。

課題を補う人材への投資

目標の明確化と必要な能力の特定は、事業の成功に不可欠です。特に、マネタイズやマネジメントといった高度なスキルが求められる領域では、外部からの視点や専門性を持った人材の採用が重要になります。最適な人材を確保するには、採用プロセスへの自信過剰を避け、現実的なアプローチを取ることが肝心です。

ボトルネック課題を明確にして、必要な組織戦略を

A 財務

ファイナンス計画策定、バックオフィス経営管理、ファンド(予定)

B 組織改善

組織再編及び再構築支援、人材育成研修、人材開発、プロファイリングマネジメント、HRデータサイエンス等

整体や運動プログラムを活用した健康経営支援(福利厚生適応)

C サービス改善(マーケティング リサーチ/PR支援)

1000万ユーザーを成果報酬ベースでプロモーション/リサーチ活用

ユーザーや顧客の深層心理、課題を明確化し、潜在ニーズ喚起のできる対話型のプロモーション訴求

以上です。長々とありがとうございました。

まだまだ勉強中です。是非感想やご意見をいただければ幸いです。この課題に一緒に取り組む仲間を募集中です。