テクノロジー

HR(人事/組織)施策のROI/ROIC(投資対効果)はどう計れる?戦略人事HRBPにおけるKPI設計

2024.11.16

人事HR/施策の投資対効果(ROI/ROIC)の重要性

昨今、多くの企業では、採用や研修、エンゲージメント向上といったHR(人事/組織)施策を進めています。

その効果を経営指標から推定し、実行や評価できている例はかなり少ない。

確かに、定性や感情面の影響が大きい人事周りの投資対効果判断は難しいです。

しかし、定性・定量含めデータやケースを貯めて、フラットに投資対効果の判断をしていけば必ず施策の効果の再現性は高まります。

日本では、経営目線での人事施策判断ができる方は希少ですから、そんな人材や取り組みは適切に評価され、適切な報酬を得られる仕組みを作っていきたいですよね。

この記事では、経営や事業の利益に直結する**ROIC(投下資本利益率)**を中心に、

KPI(重要業績評価指標)設計とターゲット、HR施策の要素分解の考え方を解説します。

1. 日本のHRは投資対効果観点が薄い?なぜ?

経営、営業、マーケティングなどのビジネス職種の場合、結果は勿論、投資対効果を問われるのは当たり前です。しかし、人事領域となると日本では「要素が多すぎて難しいから」と諦められて、そもそもその観点での情報を蓄積したり、フラットな振り返りを行い傾向があると考えます。

これは、終身雇用と社内政治→属人化の弊害といえそうです。

結果が定量的に見えにくい領域、かつ感情要素が強いため、人事を特定のプロフェッショナルとして責務を追うよりも、ある種家族のような形で、コミットやプロセスのみで評価する文化になってしまっている傾向が影響しています。

勿論日本的なカルチャーの良き面もありますが、投資対効果判断の根拠がないと、思い切った採用や、改革のためにコストを投じる判断には弊害となり、組織変革や新規事業推進を邪魔します。

海外/欧米圏ではHRをROI観点で管理するのは当たり前

海外ではHRの投資対効果(ROI)を重視するのは一般的です。特に欧米では、HR施策をビジネスの成果と結びつけ、データを活用した測定やピープルアナリティクスのデータやツール活用が標準的です。

一方で、日本では「人的資本」への投資意識が高まっているものの、ROIの定量評価は発展途上であり、経験則や長期的な関係性を重視する傾向があります。

なぜ人事施策でROI/ROICを考えるべきか?

従来のHRは、*コストセンター(費用部門)として扱われがちです。しかし、効果測定が曖昧なままでは、企業の競争力を高めるどころか資源を浪費するリスクがあります。

経営視点でROICを重視することで、人事部門を戦略的なプロフィットセンター(利益部門)*として捉え直すことができます。

なぜか人事領域だと加味しないターゲット論

マーケティングだと当たり前に、どんなターゲットやペルソナかを細かく定義しますが、人事の場合いきなりその前提が弱くなる気がします。

どんな組織フェーズなのか、人のタイプとその掛け合わせの組織なのかによって、施策の必要性や効果は全く変わるのに、なぜかその要素分解やかけ合わせのデータを貯めたうえで、施策の効果性を説明できる人事は少ないように見受けられます。

この記事でも解説していますが、人はそれぞれ、違う生き物かと思うくらい気質や能力に差分があるし、得意不得意/あったマネジメントも様々です。

https://markecchi-lab.com/strengths/

突き抜ける人材の気質分類 頼るべき人は誰か?

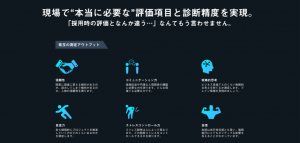

2. HRの効果を計るためのKPI設計:まずはなるべく網羅的に情報収集と蓄積を

HR施策における観点とKPI

たくさんありすぎて決めきれないときは!?

以下のような観点と、紐づくKPIがHR施策で利用可能で、なるべく下部の経営や財務など企業や組織が目指す最終的なKGIから近く、遠い場合も紐づきや関与度を明確にする必要があります。

意識調査やサーベイだけだと不足しますし、何が本質を表すキーファクターかわからないフェーズは、とりあえず仮説を立てて取得しておきましょう。

(某世界最大手企業は、100以上の観点をリアルタイムで取得し、各国のHR施策の判断や指示に反映させているそうです・・・!)

ではでは!詳細の項目を解説していきます。

※人事KPIの注意ポイント

なお、ROIを正しく測定するには、表層(意識・満足度)と実態(行動・成果)の両側面をKPIで可視化することが不可欠であり、表層と実態の乖離が危険信号をよく表していたりします。また、どの時間軸で測定するかによって効果がや判断が変わってくるため、注意しましょう!

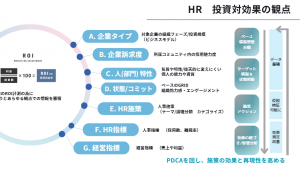

対象企業の組織フェーズ/投資規模

A. 企業タイプ

企業の組織フェーズにより課題や成長戦略が異なり、適切なHR投資の優先順位も変わる。投資規模もリターンに影響し、適正水準を見極めることで効果最大化が可能となるため、両者を考慮する必要があります。

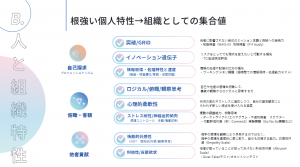

根強い個人特性と組織としての集合値

B.人と組織の特性

ここでは大きく下記それぞれに由来する資質や能力で分類しています。

1 自己探求(プロフェッショナリズム)

2 客観

3 他者貢献

個々の特性を評価し最適配置することで、組織の生産性・適応力を向上させる。個人は課題を認識し、自分を変えるか、それが難しそうなら適切に人を頼ることを積極的に行うべきですよね。

なお、等しく、集中したときの対人能力が高くても、「情動的共感」のような本質的な共感性から由来するフォロワーシップ、エンパワーメント効果は、「認知的共感」で共感性を補っている場合は得られにくいのです。

A 感情由来 探求(ASD傾向)⇔ 感情をオフにする能力(俯瞰・ロジカル)

B 自己探求(ASD傾向)⇔他者の評価を気にするか(他者貢献)

という、それぞれが背反する脳の特性から由来するため、タイプ分けが便利ではあります。

しかし、それでは、自分や組織の課題を正確に認識し、改善か、他の人を頼るという判断が出来ません。

全てが平均的に高くて、特に「客観性」が突出している人もいて、逆に全てが低いけど比較的に「客観性」がましだという人もいます。

そのため、自己の中で比較的度の特性がつよいかという単なるタイプ分類ではなく、それぞれの「特性」がどれだけ強いか、自分や個人の成長における必要な高さに満ちているかの明示化は非常に重要なのです。

※例:「他者貢献」資質はなぜ評価で見落とされやすいのか?

-

「情動的共感」は「認知的共感」と一括りにされる

「相手の気持ちを理解する」という意味で両者とも「共感」と言われるが、理解の方法が異なる。 -

高い認知的共感を持つ人が「共感力がある」と誤解される

戦略的に相手の感情を読める人(認知的共感が高い人)は「共感力がある」と思われるが、実際には感情を共有していない ことが多い。

※個々の特性の重要性や、誤解をまねく危ういポイント、測定の仕方についてはこの記事で解説しています。

突き抜ける人材の気質分類 頼るべき人は誰か?

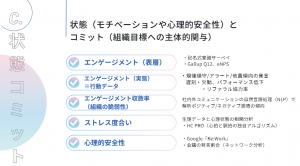

状態(モチベーションや心理的安全性)とコミット(目標主体的関与)

C.状態/コミット

状態(モチベーションや心理的安全性)とコミット(組織目標への主体的関与)は、組織の生産性や継続的成長に直結。状態が良好ならパフォーマンスが向上し、強いコミットが組織の一体感と成果を最大化します。

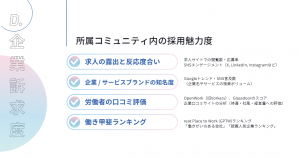

所属コミュニティ内の採用魅力度

D.企業訴求度

採用力(ターゲットへの魅力度)は、企業が求職者にどれだけ魅力的に映るかを測る指標であり、投資対効果を計る上でのベースとして欠かせない要素です。

ターゲットへのサーベイを行うことが手っ取り早いですが、応募数、内定承諾率、選考辞退率、リファラル採用率などの応募プロセス指標、Google検索数、求人サイト応募率、SNSエンゲージメントなどの企業ブランド指標、従業員満足度やランキング評価などを総合的に分析することで評価できます。

※企業の魅力度を扱う注意点

- 「B ターゲット層」の違いを考慮:大切にする基準や新卒・中途・業界ごとに魅力度の基準が異なる。

- 定量・定性のバランス:応募率だけでなく、口コミや選考辞退理由も分析。

- 一時的なトレンドに惑わされない:短期の数値変動ではなく、長期的な推移を確認。

- 競合比較が重要:単体の数値ではなく、業界標準と比較して強み・弱みを把握する。

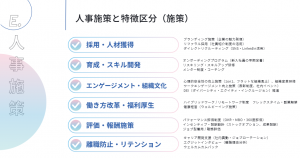

人事施策と特徴区分(施策)

E.人事施策

人事施策を整理・カテゴライズしないと、施策ごとの目的や成果が不明確になり、ROI(投資対効果)の測定が困難になる。採用・育成・定着・エンゲージメント向上などの施策が混在すると、どの施策が成果につながったのかを特定できず、効果的な投資判断ができません。

また、短期施策(例:報酬改善)と長期施策(例:組織文化醸成)の区別がつかないと、即効性のある施策と持続的な施策の効果を正しく評価できず、経営判断を誤るリスクが高まる。さらに、施策の重複や抜け漏れが発生し、非効率な予算配分につながる可能性もある。

ROIを正しく評価するためには、施策を体系的に整理し、KPIを明確にすることが不可欠なのです。

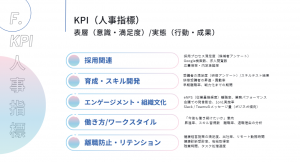

表層(意識・満足度)/実態(行動・成果)

F.KPI(人事指標)

ROIを正しく測定するには、表層(意識・満足度)と実態(行動・成果)の両側面をKPIで可視化することが不可欠。

- 短期KPI(例:研修満足度、応募数)は速やかに計測可能だが、ROIへの影響は限定的。

- 長期KPI(例:離職率低下、スキル向上)はROIに直結するが、時間を要するため定点観測が必要。

KGI経営指標

G.経営成果に直結するKGI

KGIの改善には、単に売上や利益を見るのではなく、それに影響を与えるKPIを正しく特定し、データドリブンな意思決定を行うことが重要です。

最終KGIと他指標の影響度を分析するステップ

最終KGI(経営指標)に対して、人事KPIや中間指標がどの程度影響を与えているかを分析するプロセスを整理。

✅ KGIとKPIの関係を明確にし、ロジックツリーを作成する

✅ データを収集し、相関分析・統計手法で影響度を特定する

✅ 影響度の高いKPIを優先指標とし、改善施策を実行する

✅ PDCAを回しながら、KGIの向上を継続的に目指す

このプロセスを活用することで、人事・経営指標のROIを最大化し、組織の持続的成長につなげることが可能になります!試してみてください。

組織改善のサイクルとデータ活用の流れ

STEP1 ベースの整理:情報整理・分類

まず、組織内に点在している人材情報や業務データ(例:評価、スキル、配置履歴、行動ログなど)を収集します。

それらを、「役割別」「スキル群別」「行動傾向別」など、意味ある軸で分類することで、分析に耐えうる情報基盤を作ります。

この段階が不十分だと、以降のすべての判断の精度が下がるため、最も重要な土台です。

STEP2 ターゲット:情報&状態把握

分類された情報をもとに、個人やチームごとの特徴や、業務上の状態を“可視化”します。

例えば、「過集中が出来て個人のパフォーマンスは高いが離脱率が高い人材層」や「スキルはあるが成果につながっていない人材層」など、

人事の取り組みの目標に対して、施策の対象や効果をターゲットごとに浮き彫りにすることで、どこに本質的な課題があるのかを仮説ベースで構造的に捉えられるようになりますね!

STEP3 施策:アクション

把握した課題に対して、仮説を立てながら改善策を実行に移します。この施策は、配置転換・育成プログラム・業務プロセスの見直し・心理的安全性の改善など多岐にわたります。重要なのは「仮説」と「実行」の紐づけです。試しに動かしてみて、結果を見ながら調整していく前提を持ちます。

STEP4 効果:STEP1-3の因果関係紐づけ/影響分析

実施した施策によって、どのような変化が生まれたのかを検証します。

理想は定量的なデータによる比較ですが、困難な場合は主観的・定性的な変化でも構いません。観察、対話、アンケート、定例の振り返りなどを通じて、できるだけフラットに因果関係を捉える姿勢が大切です。施策と成果のつながりを意識することで、次回以降の改善精度が飛躍的に高まります。

このサイクルの中核にあるのが「データの蓄積と活用」

- 蓄積されたデータがあることで、施策に対して仮説検証が可能になります。

- 検証により、再度「情報整理 → 状態把握 → アクション → 効果測定」へと循環し、改善のスピードと精度が向上します。

この考え方は、単なる「タイプ分け」による静的な評価ではなく、動的に変化する組織・個人の状態を見ながら柔軟に対応する“データドリブン型の人材マネジメント”にシフトする鍵になります。必要なのは「適正診断」だけではなく、「行動と変化の結果の追跡/振り返り」です。

◆ベータ版 無料モニター様募集中:組織と個人の特性・パフォーマンス診断

私達、株式会社まーけっちは、あなたご自身やメンバーの特性、良いところも悪いところも可視化し、適切な組織課題のボトルネックを特定し

適切な戦略策定を財務・採用・事業戦略の面から支援します。

Bで示した様々な特性が一気にわかる診断も開発中です。

期間限定で無償お試し可能!

開発に向けて仲間も募集中ですので、ご興味があるという方はお気軽にお問合せください。

ここからは補足です。時間と興味があればご覧いただければ嬉しいです!

そもそもROI(投資利益率)とROIC(投下資本利益率)とは?

◆ROI(投資利益率)定義: 投資した資本に対して、どれだけの利益を得られたかを示す指標。

◆ROIC(Return on Invested Capital)定義:投下した資本に対してどれだけの利益を生み出せたかを示す指標。

HR施策においては、例えば以下の要素が「投資」として扱われます:

- 採用活動や研修プログラムの費用

- エンゲージメント向上のための施策費用

一方で、「利益」は人事施策が生み出す定量的成果(売上、離職率改善、生産性向上)として捉えます。

この観点で、上記の要素の分解や整理、投資対効果の算出を出来るようになりましょう。

人事のKPI設計やROI測定の難しさ/よくある失敗

-

「経営者とKPIを握るべき」としつつ、KPI設定が曖昧

- 「何を測るのかをしっかりディスカッションすべき」とするが、具体的なKPI設定プロセスが不足。

- 「リーダーシップ研修でエグゼクティブリーダーを育成する」と言うが、10年以上の期間をどう評価・追跡するのか明確でない。

-

「ROIを測る仕組みが必要」と言いながら、具体的な測定方法が弱い

- 「追跡調査を行う」「数値化する」と言うが、具体的な分析手法や統計的な裏付けが弱い。

- 研修の影響を売上や利益と結びつける方法が示されていない。

こういったことを回避するためにも、先に説明した網羅的な観点から、今は現実的にどの部分を注力指標年、紐づけをどの期間で測定するかを決めて出来ることから地道に推進することが重要と考えています。

経営視点でHRを設計する人材の不足

現状の課題

多くの企業で、HR部門が経営戦略と連携していないケースが見られます。理由は以下の通りです:

- ROICの理解不足: 財務的な指標を活用する文化がない。

- 経営と現場の連携不足: HR施策が経営目標から独立して進められることが多い。

理想的なHR担当者像

- データ活用能力: KPIの効果測定を定量的に行うスキル。

- 経営知識の理解: 事業利益との関連性を説明できる。

- ビジネスパートナーとしての立場: 単なる労務管理ではなく、戦略的な提案を行う。

4. HR施策の具体例:投資対効果をどう高めるか

以下は、ROICを向上させるHR施策の実例です。

① 採用活動の効率化

- SNS広告の活用: 若年層向けのターゲティング広告で、必要な人材にリーチ。

- AI面接ツールの導入: スクリーニング時間を短縮し、適切な候補者を見極める。

② エンゲージメント施策

- ピープルアナリティクスの活用: 離職予測モデルを構築し、早期退職を防止。

- 定期的なフィードバック制度: 360度評価やワンオンワン面談で社員の満足度を把握。

③ 生産性向上施策

- スキル向上研修: デジタルスキルやリーダーシップ研修を実施。

- 柔軟な働き方の推進: ハイブリッドワークや成果主義の導入で、働きやすさを向上。

5 各要素と投資対効果をROIやROICどちらでどう考えればいいのか?

あなた:

経営視点を持つHRが企業の未来を創る

経営の利益を意識したHR施策は、単なるコストではなく、組織全体の成長を支える重要な投資です。ROICやKPIを正しく設計・活用することで、HRは企業競争力の強化に直接貢献できます。

「経営視点を持つ人事担当者」の育成と、戦略的な施策設計の推進が今後の課題です。

ここまでご覧いただき本当にありがとうございます。

採用・人事施策から最終的な経営指標までを一貫して管理する方法論として活用できます。それぞれのカテゴリで適切なツールや指標を選ぶことで、組織の効率性や生産性を向上させる基盤を築けるデータの取得と効果測定の仕組みを作ることを目指しています。

私たちもこの観点、フレームワークでの管理や支援を推進していますが、まだブラッシュアップ中です。

是非ご意見いただければ幸いです。

◆ベータ版無料:あなたと組織の失われた可能性がわかる特性診断

私達は、あなたご自身やメンバーの特性、良いところも悪いところも可視化し、適切な組織課題のボトルネックを特定し

適切な戦略策定を財務・採用・事業戦略の面から支援します。

発達障害の対策を決めるために最も必要な各特性の度合いが明確になる診断も開発中です。

ご興味ある方はお問い合わせに「診断希望」と一言記載ください。

◆ベータ版 無料モニター様募集中:組織と個人の特性・パフォーマンス診断

私達、株式会社まーけっちは、

あなたご自身やメンバーの特性、良いところも悪いところも可視化し、適切な組織課題のボトルネックを特定し

適切な戦略策定を財務・採用・事業戦略の面から支援します。

Bで示した様々な特性が一気にわかる診断も開発中です。

期間限定で無償お試し可能!

開発に向けて仲間も募集中ですので、ご興味があるという方はお気軽にお問合せください。